مع أنّها ليست أفظع ما في الحرب من ظلم، فإنّها لا تزال بربريّة أنّ نولي القتلة بالغ اهتمامنا دون القتلى. ويمكن تقديم حجّة، وهي حجّة جيّدة وسليمة وحقيقيّة، بأنّ أسماء أولئك الذين يشعلون الحروب يجب أن تبقى على شفاهنا كلعنة، ولكن لندع الآخرين يفعلون ذلك، إذ أنّني لا أرغب في فعل ذلك الآن. إنّ التّركيز على الوحوش فحسب هو اختزال الموتى الأبرياء إلى جثث. ثمّة أكوام من الأنقاض والأحذية والكتب والألعاب والأجساد الملتوية. ونحن نعرّض ضمائرنا للخطر إذا نسينا مثل هذه الأدلّة على الحياة. وتبعا لذلك فلن أخبركم باسمي الضّابطين الاثنين من الجيش الإمبراطوريّ اليابانيّ اللّذين اشتركا، وفقا لصحيفة طوكيو نيتشي نيتشي شيمبون، في مسابقة لمعرفة من الأسرع في التّمكّن من قتل مائة مدنيّ صينيّ في أثناء غزو نانجينغ. ووفقا للصّحيفة، فأحدهما كان قد قتل 106 من الأبرياء، وقتل الآخر 105، ومن ثمّةّ “انطلقا في لعب جولات إضافيّة.” لن أخبركم باسمَي هذين الضّابطين؛ لأنّني لا أعرف أسماء الـ211 امرأة وطفلا ورجلا الذين أردياهم. لن أخبركم باسمي هذين الملازمين؛ لأنّني لا أعرف أسماء الـ150 شخصا الآخرين الذين قتلاهم في اليوم الموالي. وهذه الفظائع “لم تخترق وعي العالم” على حدّ تعبير المؤرّخة آيريس تشانغ في كتابها اغتصاب نانكينغ: محرقة الحرب الكونيّة الثّانية المنسيّة، “لأنّ الضّحايا أنفسهم قد ظلّوا صامتين،” واستنادا إلى ذلك، فلن أذكر اسمي الجانيين، لأنّ الفرصة كانت متاحة لهما للتّحدث علانية لدى محاكماتهما.

وخلال أسابيع الغزو السّتّة الذي انطلق في ديسمبر 1937، قُتل 200،000 مدنيّ صينيّ، مع ما لا يقلّ عن 20،000 حالة اغتصاب (ومن المحتمل أن يكون الرّقمان أقلّ ممّا حدث بالفعل). وقد دوّن روبرت أو. ويلسون، وهو طبيب أمريكي في نانجينغ، في مذكّراته أنّ “مذبحة المدنيّين مروّعة. يمكنني أن أسترسل على مدى صفحات في سرد حالات الاغتصاب والوحشيّة التي تكاد لا تصدّق،” واسترسل فعلا. وكان للطّبيب أن يدلي بشهادته أمام المحكمة العسكريّة الدّوليّة للشّرق الأقصى بعد أن وضعت الحرب أوزارها؛ وفي عام 1948، أعدمت نفس اللّجنة الرّجلين المتورّطين في ذلك السّباق المروّع. ولست أدري إذا كان من الصّواب والنّزاهة والعدل إعدام أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم أم لا. أمّا فيما إذا كان صحيحا أم لا أنّ العين بالعين من شأنه أن يجعل العالم كلّه أعمى، فليس لي رأي فعليّ. إنّ إزهاق أيّة روح بشريّة يجعلني متضايقا، بيد أنّي سأخبرك أنّني في قرارة نفسي لا آسى على هذين الضّابطين على المشنقة، ولا يزعجني التّفكير في أنّهما في الجحيم أيضا، وأيّا ما كان هذا ما يخبر به عنّي فهو أمر لربّما يجب أن أقلق بشأنه أكثر. أعلم أنّ الفظائع إنّما يرتكبها أشخاص عاديّون، وأنّ هذين الضّابطين لربّما نشآ في أسر تسودها المحبّة، ولربّما كانا يجدان البهجة مع زوجتيهما وأطفالهما. أعلم أنّ هذين الجنديّين لم يكونا شيطانين، بل كانا بشرا، وأنّ ذلك ما يجعل الأمر مرعبا أكثر.

“للنّاس كلها تقريبا إمكانات الشّرر هذه التي لا يمكن إطلاق العنان لها إلاّ في ظروف اجتماعيّة معيّنة خطيرة،” هذا ما تذكره تشانغ في كتابها. ومن المهمّ أيضا أن نتذكّر أنّه إن كان الجميع قادرين على ارتكاب الفظائع، فإنّ نسبة ضئيلة فحسب من البشر يرتكبونها بالفعل، لئلاّ نحجب الشرّ في جوّ ‘العالميّة الأخلاقيّة’ المبهم. ومع ذلك، يبقى السّؤال عن السّبب الذي يدفع النّاس إلى مثل هذا الشرّ بلا إجابة إلى أبد الآبدين. لماذا يكون بعض النّاس أدولف إيخمان وجوزيف منجله، وفي المقابل يكون البعض الآخر المهاتما غاندي أو أوسكار روميرو؟ لقد تضمّنت أبحاث تشانغ الكشف عن ضلوع رجل الأعمال الألماني جون رابي الذي أنشأ منطقة نانجينغ الآمنة، حيث تمكّن بفضل الحصانة الدّبلوماسيّة من حماية المدنيّين وإنقاذ 200,000 شخص. وكان رابي أيضا عضوا متفانياً في الحزب النّازي. والشّيء الوحيد الأكثر غموضا من البشر هو الإحسان، أيّا كان مصدره. وبغض النّظر عن الدّراسات التّاريخيّة والتّقارير الاستخباراتيّة وإفادات الأمن القوميّ، فإنّ أدب الحرب موجود لفهم الطّبيعة الاعتباطيّة للإحسان واللّعنة. وإن كان أدب الحرب يُكتب لنقل المعنى، إذن فإنّ كافّة أدب الحرب مخفق. لا يوجد شيء ملغَز أكثر من الحرب؛ لا اللّوجستيّات ولا الاستراتيجيّة ولا المعارك من أجل الأرض أو المجد أو الثّروة أو التّحرير، وهي يمكن أن تكون كلّها منطقيّة تماما، فيما عدا تصرّف الحرب الفعليّ، أن تستيقظ وأنت تدرك أنّه يمكن أن تَزهق روحك، أو أنّه يجب عليك أن تُزهق روحا. يُقال لنا أنّ هذه هي طبيعتنا الحيوانيّة، لكنّ البربريّة المنسّقة في أندرسونفيل أو داخاو أو نانجينغ ليس لها نظير في العالم الطبيعيّ. إنّ أدب الحرب موجود ليس لنقل المعنى، بل لنقل شكله، وبالتّالي للإشارة إلى شيء ما وراء هذا الحجاب من الظلّال. وهو شيء فائق الوصف وغامر وصامت وعجيب. وأدب الحرب في أفضل تجلّياته لا يوجد ككتابة بل كطقوس، لا ليشرح بل ليتذكّر. وتذكر تشانغ أنّ “نسيان المحرقة يعني القتل مرّتين،” ومثل هذه الكتابة تضمن ألاّ نصبح متواطئين.

إنّ الأدب ليستعيض عن جفاف الأرقام بنسيج الإنسانيّة عندما يواجه بطريقة ما فظيعة بكامل نطاقها. عندما كان جوزيف ستالين مفوّض ذخائر في أثناء المجاعة القسريّة المعروفة باسم الهولودومور، والتي أودت بحياة ما يقرب من أربعة ملايين أوكرانيّ في منتصف الثّلاثينيّات، قال لمجموعة من زملائه “إذا مات رجل واحد فحسب من الجوع فتلك مأساة. أمّا إذا مات الملايين فتلك مجرّد إحصائيّات.” والغريب في الأمر أنّ مُنظّر الهاوية البشريّة الفظّ هذا كان على صواب. فعندما يرتفع عدد الوفيّات من المئات إلى الآلاف إلى الملايين، فإنّ العقل ليجهد حتّى يستطيع معالجة مثل هذا الكمّ الهائل. لكنّ الشخص المنسيّ هو ميشكو تشيركاسي، الذي وجدت والدته عندما توفيّ وكان على وشك أن يُدفن، أنّ قبره كان مقبورا فيه طفل آخر بالفعل؛ وميخائيل كوفراك الذي هلك جوعا أمام ناظري شقيقه الأصغر؛ وأوليا ستوركو التي أُجبرت على الوضع في حقول القمح بمزرعة جماعيّة، وقضت نحبها بعد أن تناولت كمّيّة ضئيلة من الطّعام بعد أسابيع من الجوع. لقد ذكر الصّحفيّ بيترو شوفكوفيتسيا في عام 1933 أنّه بالنّسبة للسّوفييت “هؤلاء لم يكونوا بشرا، بل كانوا ظلال بشر. اقطعهم بأشدّ السّكاكين حدّة، ولن يسيل دم منهم: مبرحون ضربا ومعذّبون ومنهكون.” إنّ مهمّة أدب الحرب هي تحويل الظّلال إلى صور وإكساء عظام إحصائيّات صرفة لحم. مهمّته أن يطابق بين المأساة الفرديّة وهول الفظائع الجماعيّة، أن يحوّل رياضيّا الرّقم واحد إلى ما لا نهاية. ويجب أخلاقيّا أن يحاول الكاتب وقارئه أن يدركا أنّ كل جريمة قتل فرديّة ما هي إلاّ واحدة من أربعة ملايين. علينا أن نحاول أن نتصوّر سائر جرائم القتل آخذين في الاعتبار جريمة قتل واحدة أو اثنتين أو ثلاثة في أذهاننا. ومع التّمسّك بالخصوصيّة، يجب أن نرثي لحال التّعدّديّة. وكون هذا الأمر مستحيلاً بحسب تعريفه فهو لا يُخلي مسؤوليّتنا، بل على العكس، إنّه لأمر أكثر إلزاميّة، إن كان يستوجب شيئا ما. وما يُطلب منّا شيء لاهوتي، ألا وهو أن نتبيّن ضخامة كلّ ما نحن عاجزون عن إدراكه.

إنّ أدب الحرب الذي يقوم بشيء مدنّس ليكون ذا معنى بالكاد يستحقّ تسميته أدباً. وباختزال الحرب إلى أوضع صيغها، فهي ممارسة حلّ الخلافات أو الاستحواذ على الأرض أو إبادة البشر الذين تكرههم بواسطة إعداد رجال مسلّحين، ومن ثمّ يقتلون النّاس حتّى يكلّ الجميع من كلّ هذا القتل، أو يهلك الجميع. ذاك أمر مناف للعقل وغبيّ وغير قابل للتّفسير؛ ما من معنى لذلك، وبالتّالي فإنّ أيّ أدب حرب نزيه لا ينشغل بمسائل العدالة الإلهيّة مثل هذه. ويقول المؤرّخ تيموثي سنايدر في كتابه الأراضي الدّامية: أوروبّا بين هتلر وستالين “عندما تستمدّ المعنى من القتل، فإنّ الخطورة تكمن في أنّ المزيد من القتل سيجلب المزيد من المعنى.”

إنّ الخطورة تكمن في اختزال البندقيّة والجرح في بديهيّة وافتراض، والرّصاصة في حجّة عقيم. لا يمكنك أن توجز شأنا عديم المعنى في شيء عاديّ مثل القياس المنطقيّ. وقد ذهب الجنرال البروسيّ الألمعيّ المهذّب ذو الجزمة السّوداء اللاّمع كارل فون كلاوزفيتز في كتابه حول الحرب إلى أنّ الحرب “استمرار للسّياسة بوسائل أخرى.” قد يكون ذلك، مع أنّه غالبا ما يكون العكس صحيحا تماما. ولن أتكرّم وأطعن في أنّ فون كلاوزفيتز قد أرسى الشّجاعة والولاء والاحترام في قوّاته، وأرسى تفقّد الذخيرة ومستودعات الأسلحة وتقييم نموذج كاناي لتكوين القوّات في محاكاة لانتصار هانيبال في الحرب البونيقيّة الثّانية، ولكن أعطني بالأحرى رأي رائد الحدود الأشهب الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان، وهو يزحف كامل الطّريق إلى سافانا، القائل بأنّ “الحرب جحيم.” تلكما الكلمتان تبدوان صحيحتين على الأقلّ. وبطبيعة الحال ليست الحرب مجرّد جحيم. فالحرب أيضا استراتيجيّة، والحرب إلهاء، والحرب رعب، والحرب ترفيه، والحرب دعاية، والحرب عفويّة، والحرب مدبّرة، والحرب مملّة، والحرب مثيرة، والحرب قمعيّة، والحرب تحريريّة، والحرب مبدّدة، والحرب ضروريّة؛ إلاّ أنّ الأهمّ من ذلك كلّه هو أنّ الحرب خاوية من المعنى. وعلى الأقلّ فإنّ الضّغط الفعليّ على الزّناد ذو معنى. أن تكون قادرا على قتل رجل، عدم إدراك إن كنت ستعود أم لا، معرفة أنّك قد لا ترى عائلتك من جديد، حقيقة أنّ شخصا آخر قد لا يرى عائلته من جديد بسببك – لا يمكن أن يكون أيّ من هذا محدَّدا تماما بالمنطق أو الشّعر. لا بدّ أنّ كلّ أدب الحرب أدب مخفق؛ لأنّه يُظهر ما تخفق فيه الكلمات نفسها. ومثل هذه الكتابة تحاول التّعبير عمّا يعلو عن الوصف، لأنّه في الآن الذي يقضي فيه الإنسان على حياة ما فإنّ اللّغة تكون بالفعل قد تعطّلت. أنا لا أقول أنّه لا يجدر بالمؤرّخين أن يبحثوا في أسباب الحروب، بالطّبع لا، وذلك لمنعها بشكل أفضل. إلاّ أنّ حمل بارودة فعليّا وإطلاق النّار على رأس شخص غريب من مسافة بعيدة هو جنون. وإذا كان المنطق وليد الحرب، فإنّ الحرب بعينها مقامة على مليون تصرّف مخالف للمنطق.

إنّ سائر أدب الحرب الصّادق هو في جوهره مناهض للحرب. وذلك ليس مثل القول بأنّ سائر أدب الحرب يجب أن يكون سلميّا. فقصص كورت فونيغوت الخياليّ الذاتيّ/الخيال العلميّ عن قصف الحلفاء لدريسدن في رواية المسلخ الخامس، ورواية نورمان ميلر المترفّقة، ولكن اللاّذعة العراة والموتى، ورواية جوزيف هيلر الممتعة والمرعبة شَرَك 22، ورواية دالتون ترومبو المزعجة عن كون المرء محبوسا داخل جسده المدمّر في جوني حصل على بندقيّته، ورواية الكاتب الألمانيّ إريك ماريا ريمارك الرّائعة عن حرب الخنادق في الحرب العالميّة الأولى في كلّ شيء هادئ على الجبهة الغربيّة؛ وكلّ منها نموذج يُحتذى، وكلّ منها مناهضة للحرب، وكلّ منها تدعو إلى السّلام، وكلّ منها صدقاً من تأليف خبير. ولقد أوضح ريمارك أنّه كان على كتابه أن يكون “لا اتّهاما ولا اعترافا، ولا مغامرة على الأقلّ من أيّ شيء آخر، لأنّ الموت ليس مغامرة لمن يواجهه وجها لوجه.” لكنّ أدب الحرب العظيم ليس من الضّروري أن يكون سلميّا، بل مناهضا للحرب فحسب، أي أنّه يفهم البربريّة. وهناك ثنتان من أكثر روايات الحرب في منتصف القرن الماضي حدّة ووحشيّة وأقلّها تعميما وهما رواية هيروشيما جو المروّعة لمارتن بوث، ورواية جاليري لجون هورن بيرنز. ويهتمّ كلاهما بما يدعى “الحرب الخيّرة” ضدّ دول المحور، حيث يركّز بوث على الحرب ضدّ اليابان، ويكتب بيرنز عن الاحتلال الأمريكيّ لنابولي. وكلاهما، دون التّشكيك في أسباب الحرب، يركّزان على الوحشيّة التي مورست ضدّ المدنيّين “الأعداء”، وكيف أنّ البراءة ليست أبدا صفة من يحاربون مهما كانت نزاهة طرفهم.

والشّخصيّة الاعتباريّة في هيروشيما جو هو الكابتن جون ساندينجهام، وهو أسير حرب بريطانيّ أسره اليابانيّون في هونج كونج، وكان شاهدا على رعب القنبلة الذّريّة الذي يفوق الوصف. فيشاهد ساندنغهام مربّعات سكنيّة كاملة في المدينة تحترق، ورجالا ونساء يتحوّلون إلى رماد، وظلالا تحترق على الأرصفة، وأطفالا تتدلّى جلودهم من أجسادهم. لقد رأى “ما يجب ألا يُرغم أيّ إنسان على أن يراه؛ لقد مات خائفا ممّا يجب أن نخافه جميعا،” عالم لا تمييز فيه بين الجنديّ والمدنيّ، حيث يكون السّلام نفسه مدحورا. وتتبرّأ جاليري أيضا من الابتذال المانوي في مقاطع نسجت استنادا إلى الاحتلال الأمريكيّ لنابولي العزيزة على بيرنز، حيث تورّط الأخيار الظّاهريّون في السّلب والابتزاز والاغتصاب والقتل. إنّ رواية بيرنز تحذير في فجر القرن الأمريكيّ الحقيقيّ من أنّنا “ما لم نحاول أن ندرك أنّه ليس كلّ من في الكون أمريكيّ وليس كل ما هو أمريكيّ جيّد، فسنهلك جميعا معا.” وإنّه لمثير للسّخرية أنّ البعض من أعظم الكتابات المناهضة للحرب تأتي من الحرب العالميّة الثّانية، التي يمكن القول جدلا أنّها من منظور أخلاقيّ أكثر المعارك التي لا طعن فيها في تاريخ البشريّة. ويكتب المحرّر سيباستيان فوكس في مقدّمة كتاب روايات الحرب الرّفيع قائلا أنّه بعد جيل من الحرب العظمى، “لم يكن المقاتلون منخدعين منذ البداية، إذ كانوا يعلمون كم ستكون الحرب شنيعة، وكانوا يعلمون أنّهم قد زُجّ بهم فيها من قِبل سياسيّين خُرق، ولكن بدلا من الوطنيّة البريئة التي كان يتحلّى بها آباؤهم، فقد كان لديهم قضيّة أخلاقيّة مشروعة يقاتلون من أجلها.” ولئن كانت الحرب ضروريّة، فما من شيء فيها مع ذلك مجيد. بين الوطن أو ما هو صواب، هنالك على أقلّ تقدير شيء ليذكر لصالح القتال نيابة عن الصّواب. أمّا بالنّسبة لي، بما أنّني لم أدْنُ يوما من خطّ جبهة أو خندق أو ميدان معركة نشط، فأنا لست مسالما، بل جبان صرف. يوجد فرق هنالك أيضا.

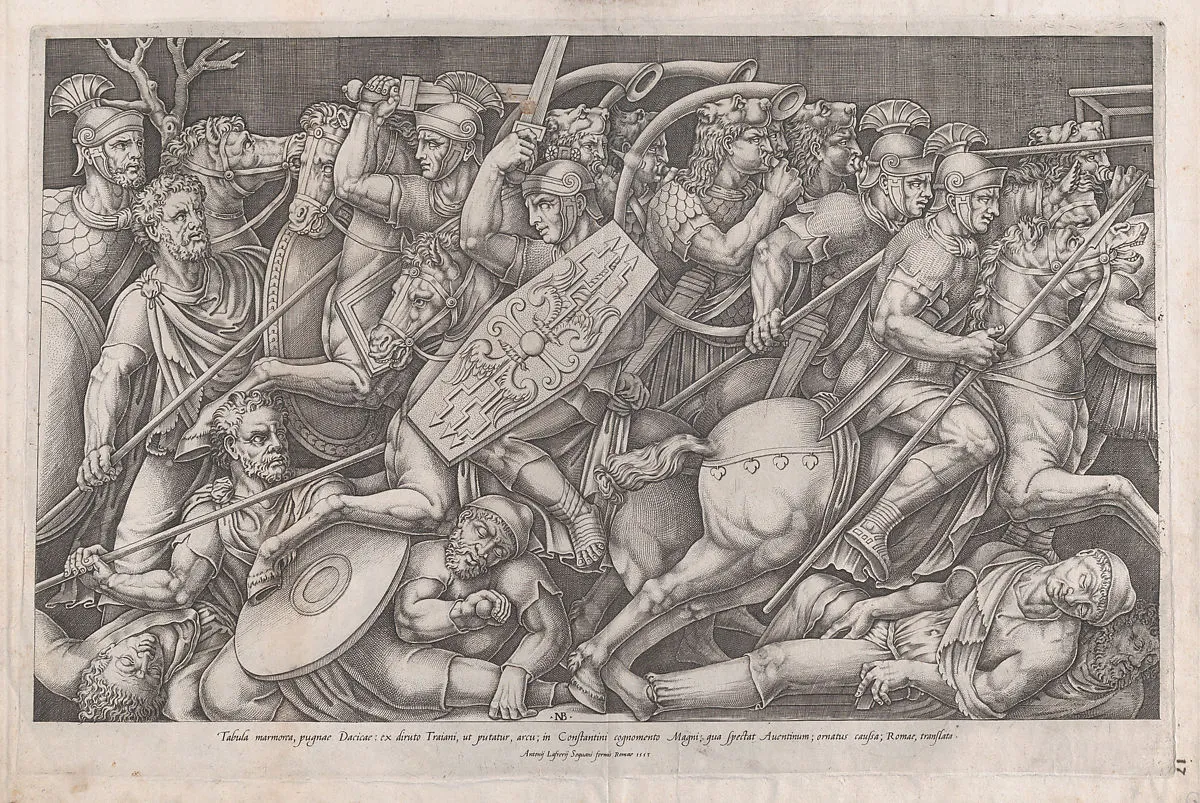

في حرب دفاع أو تحرير يمكن أن تكون هناك أشياء كثيرة: الوفاء والبسالة، والشّرف والإخاء. أمّا المجد فصنيعة الشّعراء. الحرب هي الدّم المتخثّر على العشب الذّابل في ميدان فلاندرز والأدمغة المنثورة على امتداد شاطئ أوماها، وهي قدم مصابة بالغنغرينا تُبْتَر في مناساس وقِطع لحم منتشرة على التّلّ 488. “أنا أتغنّى بالأسلحة،” كما يستهلّ فيرجيل ملحمته الشّعريّة “الإنياذة”، وهو موضوع ذو خطورة قصوى منذ أن ضرب إنسان إنسانا لأوّل مرة، هو قصّة الخلق خاصّتنا ليس في الفردوس بل عندما قضى قابيل على هابيل. وهو غلبة الملوك وانتصار الأمّة، مجد الجنود وخزي المغلوبين. إنّ ملحمة فيرجيل لَشعر رائع، لكنّها أيضا جلبة دعائيّة، حتّى وإن كانت تحوي لحظات مناهضة للحرب مبثوثة كالألغام الأرضيّة بداخلها. إنّ أقدم أدب الحرب، حتى وإن كان كُتب ليُثمّن، لا يزال يحمل في طيّاته بذور الحقيقة. وإلياذة هوميروس، سواء خبِر الحرب بنفسه أم لا، هي ملحمة قتاليّة رائعة في البسالة، ومع ذلك ففي سطورها الاستهلاليّة صدق يدفعه إلى وصف الحرب بأنّها “سوداء وفتّاكة… آلام فوق الوصف، أرواح مرميّة لا تحصى… جثث لتتعفّن كالولائم / للكلاب والطّيور.” لربّما حارب أخيل وجايسون، وأينياس وبالاس بالدّروع والرّماح، والسّيوف والخوذ، بينما يرتدي الجنود في عصرنا صدريّات واقية من الرّصاص، ويلوّحون ببنادق من طراز M4، لكنّ الهدف العبثيّ هو نفسه على المحكّ: اقض على الآخر قبل أن يقضي عليك. وعلى الرّغم من المغالطة الاجتماعيّة الدّاروينيّة التي تعتبر أنّ النّاس يعيشون في دولة بدائيّة متكاملة بالكاد، لديهم زاد ثلاثة أيّام فحسب من وجبات جيّدة بمنأى عن الفوضى العارمة، وقتل شخص ما أمر غير طبيعيّ على الإطلاق، وخاصّة الغريب، ولا سيّما شخص لم يمسّك منه ضَرّ.

ولمّا يمجّد دعاة الإنسانيّة عالميّة الكتابات، فإنّهم يقلّصون اختلافاتنا عن الماضي ويختزلونها، والحقيقة أنّنا لا نعشق أو نصلّي، أو نعيش أو نشتغل مثل أسلافنا في روما أو اليونان أو بابل، ولكنّ حصيلة الإجبار على قتل شخص – والجروح المترتّبة عن ذلك – تظلّ مماثلة. هذا هو المبدأ الذي يستند إليه المخرج الفنّي برايان دويريز في “مسرح الحرب للإنتاج،” الذي يقدّم قراءات لمآسٍ إغريقيّة مثل “أجاكس” و”فيلوكتيتس” لـ”سوفوكليز” لجمهور من قدامى المحاربين كوسيلة تعامل مع الصّدمة. ووفقا لما ذكره دويريز في مسرح الحرب: ماذا يمكن أن تعلمّنا التراجيديات القديمة اليوم، فإنّ “الأشخاص الذين احتكّوا بالموت، والذين واجهوا أحلك جوانب إنسانيّتنا، والذين أحبّوا وفقدوا، والذين يعرفون معنى التّضحية، يبدو أنّهم لا يجدون صعوبة تذكّر في التّماهي مع هذه المسرحياّت القديمة. فهذه المآسي هي قصصهم.”

لقد استجْلت أستاذة اللّغة الإنجليزيّة إليزابيث د. ساميت شيئا مماثلا لدى تدريسها طلاّب الجيش الأمريكيّ بين الأشجار الحمراء والبرتقاليّة والبنّيّة الرّيفيّة في ويست بوينت أثناء الخريف. إنّ قراءة هوميروس وفيرجيل، ناهيك عن رواية لمن تقرع الأجراس لإرنست همنغواي والأشياء التي حملوها لتيم أوبراين، في حلقة دراسيّة للدّراسات العليا شيء؛ أمّا تدريسها للشّابات والشّبّان الذين سيختبرون هذا العنف ذات يوم فهو يتطلّب منظورا مغايرا. وفي مذكّراتها فؤاد الجنديّ: قراءة الأدب من خلال السّلام والحرب في ويست بوينت، كتبت ساميت قائلة “لقد استسلمنا بسهولة إلى حدّ ما لمفهوم رومانسي آخر بعدُ: أنّ المعنى لا يمكن أن يوجد إلاّ في البؤس.” ومن المثير للدّهشة أنّ لا دويريز ولا ساميت يقرأ أو يدرّس أدب الحرب على أنّه ينطوي على مجد متلألئ؛ فالأوّل يؤكّد أن كتّاب المسرحيّات مثل سوفوكليز لم يكونوا مؤلّفي دعاية لتعزيز الأخلاق، بينما يطرح الأخير ادّعاء جذريّا بأنّ المعاناة لا تتعلّق بالمعنى، بل على العكس من ذلك قد تكون في كثير من الأحيان لا تعني شيئا. ومع ذلك فلا بدّ من تحمّل المعاناة، ولذا فإنّ الأدب لا يعمل على تفسير ما لا يمكن تفسيره، بل على تهدئة النّفس، ليقول “لست وحدك، لقد حدث هذا من قبل، وسيحدث من جديد، لن ينجو الجميع، ولكنّ البعض ينجو”.

“‘إلى الأمام يا لواء النّور! / اشحنوا البنادق!” قال: / إلى وادي الموت / انطلقَ السّتّمائة،” هذا ما كتبه ألفريد لورد تينيسون في عام 1854، بعد أيّام لا غير من هزيمة مجموعات فرسان النّور الرّابعة والثّالثة عشر والرّماحين السّابعة عشر والخيّالة الثّامنة والحادية عشر خلال حرب القرم. والقليل من الشّعراء يبدون أكثر تقليديّين من تينيسون؛ فهو وطنيّ ورسميّ وعتيق الطّراز ومحافظ، وأشعاره فيكتورية إلى حدّ بالغ؛ بينما وعبر المحيط الأطلسي كسَرَ والت ويتمان الموزون من الشّعر، وأعادت إميلي ديكنسون اختراع الاستعارة. وكلّ علامات التعجّب تلك وإيقاع الفروسيّة ذاك والاحتفال الواهن بالشّجاعة. ولكن حتّى تينيسون نفسه ميّز بين الرجال فاقدي الأهليّة الذين أرسلوا فتية إلى حتفهم وبين الفتية أنفسهم الذين “هجموا بالبندقيّة والقذيفة، / وامتطوا الجياد بجرأة ومهارة، / إلى فكّي الموت، / إلى فُوّهة الجحيم.” هذه كما يتسنّى لنا أن نلاحظ لغة أسطوريّة، حيث يصف تينيسون الحملة بلغة التّفجّع. لقد أخطأ في النّوع الأدبيّ؛ لأنّ أدب الحرب ليس أسطورة، بل رعبا. ما يفتقر إليه تينيسون هو خُبر الحرب المادّيّ؛ فهو يقول: “مدفع عن يمينهم، / مدفع عن يسارهم، / مدفع خلفهم… بينما سقط الفرس والبطل، / هما اللّذان قاتلا جيّدا.” إنّ هذا أساسا حلم صبيّ خياليّ حول الحرب. ويمكن كذلك أن يكون تينيسون بصدد وصف لعبة كرة القدم. لم يكن الشّاعر الحائز على جائزة نوبل للشّعر محاربا قديما، كما هو جليّ؛ وهذا ما يسمح له بالتّساؤل” متى يمكن أن يخبو مجدهم؟ / يا للهجوم الوحشيّ الذي قاموا به! / تساءل العالم كلّه / كرِّموا الهجوم الذي قاموا به! / كرِّموا لواء النّور! أمّا الآن، فكلّ ما يتذكّره النّاس هو قصيدة أكثر تفاهة من بارناسوس، وكلّ من أولئك الجنود القتلى أصبح الآن في طيّ النّسيان باستثناء بعض النّصب والتّماثيل التّذكاريّة في إنجلترا. أمّا المفقود فهو الدّماء والعيون المفقوءة والعظام النّاتئة والحروق من الدّرجة الأولى وجروح الرّصاص القيحيّة والأيدي المقطوعة والأجساد المسحوقة. الأمر المفقود هو الإحساس بأنّ الموت ليس استعارة، أو تشبيها أو مجازا، لكنّ ذلك الموت موت فحسب، أمّا الموت العنيف فهو أمر أبلغ بكثير.

قارن بين أبيات تينيسون و”مضمّد الجراح” لويتمان من مجموعته لقصائد الحرب الأهليّة الغنائيّة “نقرات الطّبل.” وينحدر ويتمان من سلالة الكويكرز المسالمين، ومع أنّه كان مؤيّدا صخِبا للاتّحاد، فقد غادر بروكلين إلى واشنطن العاصمة بعد أن علم أنّ أخاه قد أصيب في أنتيتام، وقرّر البقاء في العاصمة حيث عمل ممرّضا في مستشفيات الحرب. واعتنى الشّاعر الأشهب الطّيّب بأولاد الموتى الأمريكيّين الوسيمين بحنان، حيث كان يضمّد حروقهم وجروحهم، ويتعهّد أرجلهم المكسورة، ويوزّع الحلوى ويقرأ من حين لآخر أشعاره على الرّجال الذين لم يكن لديهم بالتّأكيد أدنى فكرة أنّه أعظم الشّعراء الأمريكيين. “أحمل الضّمّادات والماء والاسفنج، / وأذهب مباشرة وبسرعة إلى جرحاي، / حيث يتمدّدون على الأرض بعد أن جلبتهم المعركة، / حيث تخضب دماؤهم النّفيسة العشب والأرض”. وكان ويتمان من دعاة إلغاء الرّقّ، ويدرك أن الكونفدراليّة قد هُزمت في جيتيسبيرغ وأنتيتام لا غير، إلاّ أنّه ليس واهما بشأن الكلفة. ففرسان تينيسون والرّمّاحون والخيّالة كلّهم أبطال، إلاّ أنّ ويتمان يضع تساؤلا بين قوسين “(هل كان أحد الطّرفين شجاعا كثيرا؟ وكان الآخر شجاعا بالدّرجة نفسها).” وتفتقر القصيدة البريطانيّة إلى الدّماء، وتفتقر إلى الجثث، وتفتقر إلى الأجساد، فتستبدلها بالتّجريدات. وفي قصيدة “مضمّد الجراح”، يصف ويتمان “جذع الذّراع واليد المبتورة… والشّاش المتخثّر… والمادّة والدّم.” وسواء كانت الحرب عادلة أو مبّررة أو محقّة أو عادلة أم لا، فإنّ ويتمان يدرك أنّها تؤدّي إلى رجال مثل الجنديّ الذي “عيناه مغمضتان ووجهه شاحب، لا يجرؤ على النّظر إلى الجذع الدّامي، / ولم ينظر إليه بعد.” فالفرق بين القصيدتين هو أنّ تينيسون وصف الحرب بمصطلحات المجد، بينما يعرف ويتمان أنّها تنطوي على “خِرق ودماء متخثّرة، تُفرَغ وتملأ من جديد.” وتنجح قصيدة منهما؛ لأنّها تقول الحقيقة، وتخفق الأخرى لأنّها تكذب. وكما كتب ريمارك في القرن التّالي “المستشفى وحده يظهر ماهية الحرب”.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون الوزن والإيقاع والقافية مفيدة، فأيّ أغاني الحرب أنجح من أغاني ويلفريد أوين وسيغفريد ساسون اللّذيْن كتبا عن حرب الخنادق في خضمّ الحرب العظمى نفسها؟ لقد كان أوين صبيّا من الطّبقة العاملة في شروبشاير تعلّم على يد كيتس وشيلي وييتس؛ أمّا ساسون فقد كان من عائلة يهوديّة بغداديّة ثريّة، وتعلّم في كامبريدج. وقد قرأ كلّ منهما للآخر وأعجب به، وخدم كلّ منهما في الوقت ذاته على طول المنخفض الملتوي الملتهب للجبهة الغربيّة. وبصفتهما ورثة تربية إنجليزيّة كلاسيكيّة، فقد كتب الرّجلان بإيقاع يدين بالتّقليدية المتأنّية لتينيسون أكثر من صراخ ويتمان الهمجيّ، ومع ذلك، عندما يكون جنون الحرب بالكاد قابلا للتّقيّد بالشّكليّات، فإنّ أهواله تكون فعلا قاطعة أكثر. ويقول ساسون في هجوم مضادّ وقصائد أخرى “الجنود مواطنون في أرض الموت الرّماديّة، ولا ينالون أيّة مكاسب من قادم الزّمان.” تكاد تكون هذه العبارة نبوئيّة، لكنّ بلاغة ساسون الخطابيّة تناقض الرّعب الذي تصفه. ومن أشهر قصيدة لأوين، ” إنّه لأمر رائع وسديد”، التي خطّها في الخنادق نفسها، فهو يصف مشاهدة الموت الحارق والمفكّك واللاّذع الذي يحلّ عندما يُصاب جنديّ بغاز الخردل، لأنّه “ما زال أحدهم يصرخ ويتعثر، / ويتخبّط مثل شخص في النّار أو الجير… / خافت من خلال ألواح الزّجاج الضبابيّة والضّوء الأخضر الكثيف / كما لو تحت بحر أخضر رأيته يغرق.

لقد فاجأت الحرب العظمى كبريات القوى، الرّجال الواهنون الذين حشدوا جيوشا جرّارة، وسمحوا لتقنيّاتهم بأن تتخطّى تقمّصهم الوجدانيّ. كانت حربا دارت رحاها بين أبناء العمومة الأوائل الذين حكموا بريطانيا وألمانيا وروسيا، وقدّموا بمثابة قربان ملايين الشّبّان الذين تمّ طهيهم في الخردل وإطلاق النّار عليهم بالمدافع الرّشّاشة الدّوّارة على الأسلاك الشّائكة في أوروبا الممزّقة. ويلاحظ النّاقد بول فوسيل، وهو نفسه أحد قدامى المحاربين في الحرب الكونيّة الثّانية، في كتابه الحرب العظمى والذّاكرة الحديثة أنّ “كلّ حرب مثيرة للسّخرية؛ لأنّ كلّ حرب أسوأ مماّ كان متوقّعا،” وتأثير شعر ساسون وشعر أوين خاصّة هو أنّ هناك توتراً بين عظمة الشّباب الفيكتوري الذي تدرّب على أساطير لواء النّور عند مقارنتها بواقع فردان وسوم وغاليبولي. حينما يصف أوين الرّجل المحتضر، “عند كلّ رجّة، والدّم… يتغرغر من رئتين أتلفهما الزّبد، / قبيح كالسّرطان، مرير كالجِرّة / بتقرّحات متقيّحة مستعصية على الألسنة البريئة؛” فإنّه يكتب بعبارة اصطلاحيّة جميلة على مستوى الأصوات البسيط. بادرْ إلى قراءة ذلك المقطع لنفسك بصوت عال وأصغ إلى الإيقاع وعلاقة المقاطع ببعضها والوزن والتّقفية العفويّة، وأقرر بأنّ أوين قد استخدم لغة جميلة لوصف فعل فظيع. وفي هذا الثّغرة السّاخرة، تمّحي البسالة بالحِطّة. ويخبر أوين عن المعارك أكثر ممّا يقدر على قوله المروّجون لشيء ما. وقد توفّي في عام 1918، وهو يعبر قناة سامبري-أواز. وتلقّت والدته البرقيّة في يوم الهدنة، بينما كانت الأجراس تقرع احتفاء في سائر أنحاء شروزبري. “الكذبة القديمة: إنّه لأمر رائع وسديد أن يموت المرء في سبيل وطنه.” من يدري أيّ القصائد قاطعتها رصاصة وأيّ الرّوايات أوقفتها قذيفة هاون؟

لقد جُمعت بعض القصائد الغنائيّة الباقية في المؤلَّف المرموق للوري غولدنسون، شعر الحرب الأمريكيّة، وهو أوّل مجموعة شعريّة من نوعها تتضمّن قصائد من الحروب الاستعماريّة في كافّة أنحاء أفغانستان، مع أقسام مخصّصة للنّزاعات المهملة بما في ذلك الحرب الإسبانيّة الأمريكيّة والحروب الهنديّة والحرب الأهليّة الإسبانيّة كذلك. ويقول غولدنسون إنّ الشعر هو وسيلة لنقل “التّقدّم والانسحاب في ساحة الوغى وجرأة وشجاعة القادة والرّجال؛ وكذلك سلب الأراضي وتجربة معسكر الاعتقال وإنشاء اللاّجئين وسحق اللّحم البشريّ وإدمائه وأثر الفجيعة. ويُعَبَّر عن كلّ إحساس بمثل هذه الأبيات، من المغالاة في الوطنيّة إلى الخوف، ومن الولاء للوطن إلى العبثيّة. ولا تفكّر سارة تيسدال في مدفعيّة الحرب العظمى، بل في الصّمت الذي يعقبها، إذ “ستأتي أمطار لطيفة ورائحة التّربة… والرّبيع نفسها، عندما استيقظت عند الفجر، / كانت بالكاد لتعرف أنّنا قد رحلنا.” ويتأمّل جيمز ديكي، الحائز على جائزة الشّاعر الأمريكي والمحارب القديم في الحرب الكونيّة الثّانية، في المحارق والبنزين، واصفا كيف أنّ “العائلات كلها تستلقي معا، مع أنّ البعض دفن حيّا.” ويتذكّر رولاندو هينوخوسا الفظائع الأمريكيّة إبّان الحرب الكوريّة قائلا “لا أريد أن أنظر إلى القتلى الصّينيّين. / يوجد المئات منهم هنالك. ماتوا في المدينة، / ماتوا في الحقول، وعلى سفوح التّلال. / ماتوا في كلّ مكان.” ويقدّم يوسف كومونياكا تجربة مؤرّقة في البحث عن أسماء الأصدقاء الموتى على النّصب التذكاري لقدامى المحاربين في فيتنام، حيث “يتلاشى وجهي الأسود، مختبئا داخل الجرانيت الأسود”. وبالنّسبة إلى الدّقّة العلميّة المنهجيّة المحضة، فإنّ تحفة براين تيرنر المحارب القديم في حرب العراق “هنا، أيّتها الرّصاصة” تقدّم تقرير تشريح الجثّة والتّقييم النّفسي معا. “إن كانت جثّة هي ما تبغي، / فها هي العظام والغضاريف واللّحم إذن.” هذا ما ينبغي أن يكون عليه شعر الحرب، “حيث ينتهي العالم، في كلّ مرة.”

إن كانت الحرب تتطلّب أيّ نوع أدبيّ، فهو ليس المسرح أو الرّواية أو الشّعر، بل الكتابة الصّحفيّة؛ إذ هي الشّهادة على ما يحدث فعلا عندما تعبر القوّات الحدود، أو عندما تخترق الجسد رصاصة. هي المقابلات التي أجراها ستودز تيركل في كتاب الحرب الخيّرة، وتفجّع فيليب غوريفيتش في كتابه يؤسفنا إبلاغكم أنّنا سنُقتل غدا مع عائلاتنا حول رواندا، وألكسندر هيمون في استحضار شباب ما قبل الحرب في سراييفو في مؤلَّفه كتاب حيواتي. ويعبّر أنتوني سوفورد عن حقائق مظلمة في رواية جارهيد، عن قوّات المارينز إبّان غزو الخليج الفارسيّ [العربيّ]، وحقيقة أنّه “كشابّ تربّى على أفلام حرب فيتنام، أريد الذّخيرة والخمر والمخدّرات؛ أريد أن أضاجع بعض العاهرات، وأقتل بعض العراقيّين الملاعين.” وفي انتظار انطلاق الغزو، يجلس جنود المارينز الذين يشعرون بالملل في صحراء الكويت، ويشاهدون أفلاما عن مواجهة سابقة – فيلم نهاية العالم الآن لفرانسيس فورد كوبولا، وفيلم مفرزة لأوليفر ستون، وفيلم السّترة المعدنيّة الكاملة لستانلي كوبريك. ولقد كان سوفورد صريحا ومباشرا لدى قوله بأنّه قد تكون كلّ تلك الأفلام مناهضة للحرب ظاهريّا، لكن بالنّسبة للمغفّلين الذين يحاولون تحفيز أنفسهم بالاستماع إلى أغنية “ركوب الفالكريس” لفاغنر، بينما تقوم المروحيّات الأمريكية بإلقاء النابالم لا يثير السّلميّة بقدر ما يثير الأدرينالين. هذه هي النّتيجة الطّبيعيّة لكون أنّ سائر أدب الحرب معاد للحرب، وأنّ أدب الحرب لا يمكن أن يكون إلاّ داعرا واستغلاليّا واستعراضيّا وإباحيّا. وحالما يتمّ التّصحيح والمراجعة، تكون قد أنشأت أدبا، وهي طريقة مهذّبة لقول شيءٍ ذي أجندة، وأيّ شيء ذي أجندة فهو عاجز عن فحص غير منمّق لشيء ما بتمامه وكماله، خاصّة إن كان ثقبا أسود مثل الحرب. إنّ أدب حرب حقيقيّ ما زال لم يُكتب قطّ. وقد لا يكون ممكنا أيضا.

لقد كان هناك خلط بين العنف والحرب في هذا المقال. وهذا سهو فيه، لأنّ كلّ حرب يمكن أن تكون جريمة قتل، ولكن ليست كلّ جريمة قتل هي حرب. لقد قتل قابيل هابيل وحده. لم يكن هناك جنرال يقوده. قد يكون العنف أمرا طبيعيّا (رغم أنّ الكوليرا كذلك)، لكنّ الحرب أمر غريب. يقول سوفورد “لو كانت الحروب لا يخوضها إلاّ الرّجال الذين هم في الميدان، رجال يواجهون بعضهم البعض في معركة حقيقيّة، لانتهت معظم الحروب بسرعة وبشكل معقول.” ويضيف “الرّجال أذكياء والرّجال حيوانات، بمعنى أنّهم لا يريدون أن يموتوا بهكذا بساطة من أجل هكذا قليل.” وغالبا ما تُصَوَّر الحرب على أنّها عودة وحشيّة إلى حالة الطّبيعة، إلاّ أنّ العكس هو الصّحيح. فمع استثناءات قليلة، لا تنهمك الحيوانات في الحرب، على الرّغم من أنّها تقتل بعضها البعض طوال الوقت. الحرب ليست ابنة الطّبيعة، بل هي ابن الحضارة. فالحرب يشنّها الرّجال، ولكن يأمر بها الرّؤساء والكهنة، والقياصرة والملوك، والأباطرة والديكتاتوريّون، والجنرالات والرّؤساء. ومثل كثيرين منكم، فقد جعلتني هذه الأشهر القليلة الماضية أفكّر في و. هـ. أودن، ولكن ليس في القصيدة التي تفكّرون فيها، بل في نَظم أقلّ شهرة. ستّة أبيات قصيرة فحسب تشكّل قصيدة “مرثية من طاغية” التي نشرت عام 1940، بعد عام من غزو بولندا، والمضمّنة في كتاب أودن زمن آخر:

الكمال، من ضرب ما، كان ما يسعى إليه،

والشّعر الذي اخترعه كان يسيرَ الفهم،

كان يعرف الحماقة البشريّة مثل ظهر يده،

وكان يهتمّ كثيرا بالجيوش والأساطيل،

لمّا كان يضحك، كان الشّيوخ الموقّرون ينفجرون ضحكا،

ولمّا كان يبكي كان الأطفال الصّغار يموتون في الشوارع.

لم يكن أيّ إنسان فيما خلا من أزمنة قويّا جسديّا إلى درجة أنّه يمارس السّلطة التي تتطلّبها حتّى أصغر الحروب، فتاريخ الحرب بالتّالي هو تاريخ الطّغاة الذين أجبروا البشر، بطريقة أو بأخرى، على استخدام العنف. هنالك دوما الكثير من نظراء هتلر وستالين، ونابليون والخانات، والفرعون تحتمس الثاّلث. وأوّل حرب سجّلت في التّاريخ كانت لمّا سحق المصريّون الكنعانيّين قبل 1,457 سنة قبل الحقبة العامّة. وتفاصيل هذه الحملة المسمّاة زعما “حملة النّصر التي قام بها صاحب الجلالة لتوسيع حدود مصر، في بسالة ونصر وقوّة وتسويغ،” مسجّلة على حجر منقوش. ويرد إلينا تفصيل مسهب مضني ومعتدّ ومتكلَّف عن قوّات تحتمس بحيث أنّ “كلّ ما فعله جلالته بهذه المدينة، وهذا العدوّ البائس وجيشه البائس مسجّل حسب اليوم الواحد وحسب الحملة الفرديّة وحسب قادة القوّات كلّ على حدة. أكثر من ثمانية آلاف من الكنعانيّين قتلوا، أي نصف عدد المستعبدين في الحرب المسجّلة الأولى. متى ستقع الحرب الأخيرة، وفي أيّة ظروف؟ هل ستُطبع السّيوف سككا أم ستصهر لتكون غبارا مشعّا؟ ومن قبيل المصادفة، فقد ضرب جيش تحتمس حصارا على حامية مجدو الكنعانيّة التي تُعرف حاليّا ولأسباب منفصلة، أكثر بكثير باسمها اليونانيّ: آرمجدون.

رابط المقال الأصلي: On War and Literature

تأليف: إد سيمون